第108回 看護師国家試験 必修問題

〔問題 1〕 疾病や障害に対する二次予防はどれか。

1. 早期治療

2. 予防接種

3. 生活習慣の改善

4. リハビリテーション

〔問題 2〕 日本における平成28年(2016年)の部位別にみた悪性新生物の死亡数で,男性で最も多い部位はどれか。

1. 胃

2. 肝及び肝内胆管

3. 気管,気管支及び肺

4. 結腸と直腸S状結腸移行部及び直腸

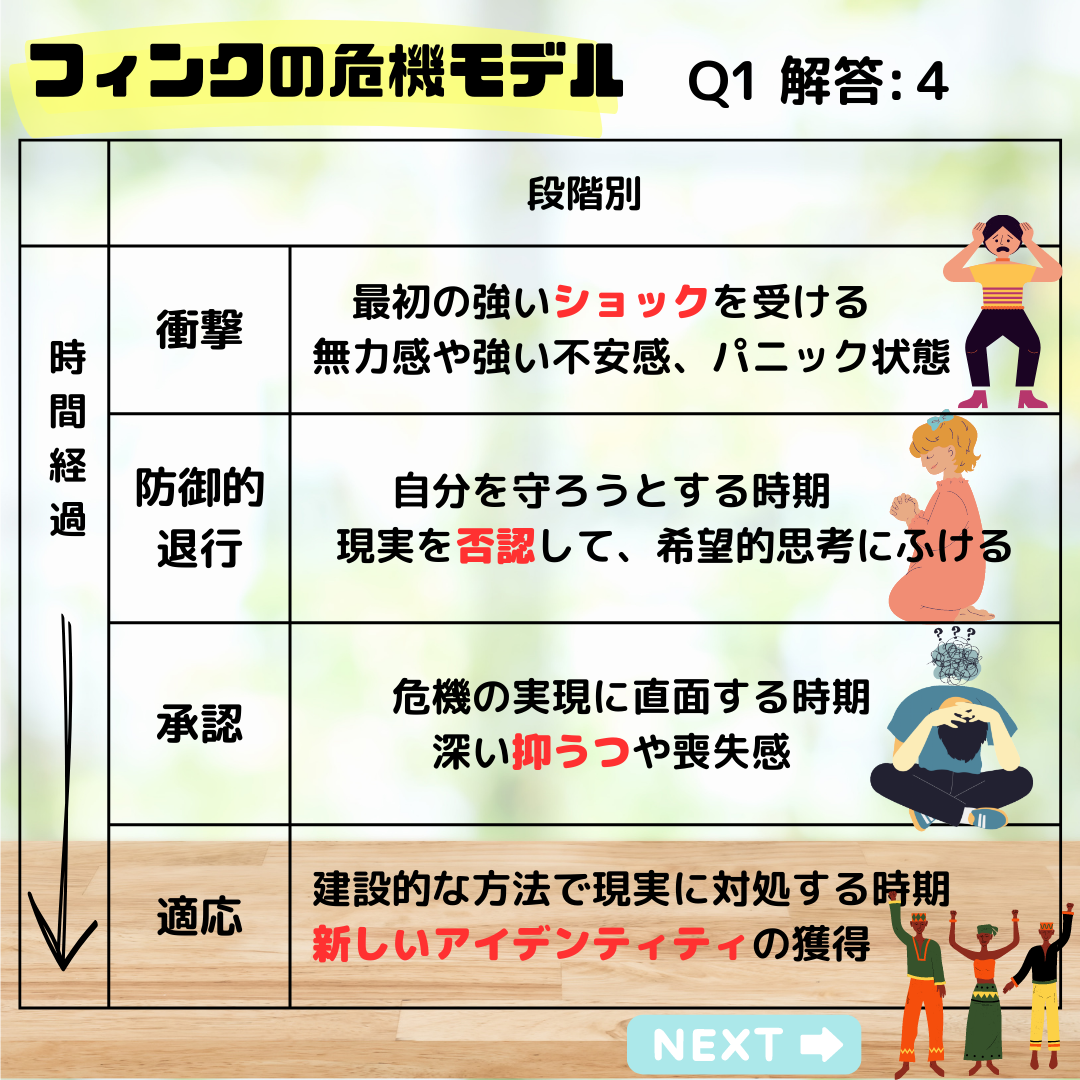

〔問題 3〕 H.,H.(Selye)が提唱した理論はどれか。

1. 危機モデル

2. ケアリング

3. セルフケア

4. ストレス反応

〔問題 4〕 介護保険制度における保険者はどれか。

1. 市町村及び特別区

2. 都道府県

3. 保健所

4. 国

〔問題 5〕 業務に従事する看護師は,( )年ごとに保健師助産師看護師法に定める届出をしなければならない。 ( )に入る数字はどれか。

1. 1

2. 2

3. 3

4. 4

〔問題 6〕 胎児循環で酸素を最も多く含む血液が流れているのはどれか。

1. 肺動脈

2. 肺静脈

3. 臍動脈

4. 臍静脈

〔問題 7〕 母乳中に含まれている免疫グロブリンで最も多いのはどれか。

1. IgA

2. IgE

3. IgG

4. IgM

〔問題 8〕 思春期にある人が親密な関係を求める対象はどれか。

1. 教師

2. 祖父母

3. 友人

4. 両親

〔問題 9〕 平成28年(2016年)の国民健康・栄養調査の結果で,該当年代の男性における肥満者(BMI≧25.0)の割合が最も高い年代はどれか。

1. 15~19歳

2. 30~39歳

3. 50~59歳

4. 70歳以上

〔問題 10〕 平成18年(2006年)の介護保険法改正で,地域住民の保健医療の向上および福祉の増進を支援することを目的として市町村に設置されたのはどれか。

1. 保健所

2. 市町村保健センター

3. 地域包括支援センター

4. 訪問看護ステーション

〔問題 11〕 胆汁の作用はどれか。

1. 殺菌

2. 脂肪の乳化

3. 蛋白質の分解

4. 炭水化物の分解

〔問題 12〕 チアノーゼで増加しているのはどれか。

1. 血中酸素分圧

2. 還元ヘモグロビン

3. 酸化ヘモグロビン

4. 血中二酸化炭素分圧

〔問題 13〕 鮮紅色の下血が見られた時の出血部位で正しいのはどれか。

1. 胃

2. 食道

3. 直腸

4. 十二指腸

〔問題 14〕 感染症の潜伏期間で最も長いのはどれか。

1. インフルエンザ(influenza)

2. 結核(tuberculosis)

3. ノロウイルス性胃腸炎(Norovirus gastroenteritis)

4. 流行性耳下腺炎(mumps)

〔問題 15〕 骨髄抑制が出現するのはどれか。

1. 麻薬

2. 利尿薬

3. 抗癌薬

4. 強心薬

〔問題 16〕 心音の聴取でI音がII音より大きく聴取されるのはどれか。 ただし,●は聴取部位を示す。

〔問題 17〕 成人において胃食道逆流を防ぐために食後30分から1時間程度とるとよい体位はどれか。

1. 左側臥位

2. 半側臥位

3. 仰臥位

4. 座位

〔問題 18〕 動作を安定させるために行うのはどれか。

1. 重心位置を低くする。

2. 足を閉じた姿勢にする。

3. 底が滑らかな素材の靴を履く。

4. 重心線を支持基底面の中心より遠くする。

〔問題 19〕 一般的な病室における冬季の湿度で適切なのはどれか。

1. 約10%

2. 約30%

3. 約50%

4. 約70%

〔問題 20〕 黄色のバイオハザードマークが表示された感染性廃棄物の廃棄容器に入れるのはどれか。

1. 病理廃棄物

2. 使用済み手袋

3. 使用済み注射針

4. 血液が付着したガーゼ

〔問題 21〕 成人の採血検査で最も用いられるのはどれか。

1. 外頸静脈

2. 大腿静脈

3. 大伏在静脈

4. 肘正中皮静脈

〔問題 22〕 感染を伴わない創傷の治癒を促進させる方法で適切なのはどれか。

1. 乾燥

2. 消毒

3. 洗浄

4. ガーゼ保護

〔問題 23〕 臓器の移植に関する法律における脳死の判定基準で正しいのはどれか。

1. 瞳孔径は左右とも3mm以上

2. 脳波上徐波の出現

3. 微弱な自発呼吸

4. 脳幹反射の消失

5. 浅昏睡

〔問題 24〕 副腎皮質ステロイドの作用はどれか。

1. 体重の減少

2. 血糖の低下

3. 血圧の低下

4. 免疫の促進

5. 炎症の抑制

〔問題 25〕 日本における平成28年(2016年)の総人口に占める老年人口の割合で最も近いのはどれか。

1. 17%

2. 27%

3. 37%

4. 47%

〔問題 26〕 平成28年(2016年)の国民生活基礎調査における通院者率が男女ともに最も高いのはどれか。

1. 糖尿病(diabetes mellitus)

2. 腰痛症(lumbago(low back pain)

3. 高血圧症(hypertension)

4. 眼の病気

〔問題 27〕 労働安全衛生法に規定されているのはどれか。

1. 失業手当の給付

2. 労働者に対する健康診断の実施

3. 労働者に対する労働条件の明示

4. 雇用の分野における男女の均等な機会と待遇の確保

〔問題 28〕 看護師が行う患者のアドボカシーで最も適切なのはどれか。

1. 多職種と情報を共有する。

2. 患者の意見を代弁する。

3. 患者に害を与えない。

4. 医師に指示を聞く。

〔問題 29〕 看護師の免許の取消しを規定するのはどれか。

1. 刑法

2. 医療法

3. 保健師助産師看護師法

4. 看護師等の人材確保の促進に関する法律

〔問題 30〕 A.H.,A.H.(Maslow)の基本的欲求の階層で,食事・排泄・睡眠の欲求はどれか。

1. 安全の欲求

2. 自己実現の欲求

3. 承認の欲求

4. 生理的欲求

〔問題 31〕 生後4か月の乳児の発達を評価するのはどれか。

1. 寝返り

2. お座り

3. 首のすわり

4. つかまり立ち

〔問題 32〕 E.H.,E.H.(Erikson)の乳児期の心理・社会的発達段階で正しいのはどれか。

1. 親密

2. 同一性

3. 自主性

4. 基本的信頼

〔問題 33〕 成人の体重に占める体液の割合で最も高いのはどれか。

1. 血漿

2. 間質液

3. 細胞内液

4. リンパ液

〔問題 34〕 要介護者に対し,看護・医学的管理の下で必要な医療や日常生活上の世話を行うのはどれか。

1. 介護老人保健施設

2. 短期入所生活介護

3. 保健センター

4. 有料老人ホーム

〔問題 35〕 運動性言語中枢はどれか。

1. 中心後回

2. 大脳基底核

3. Broca〈ブローカ〉野

4. Wernicke〈ウェルニッケ〉野

〔問題 36〕 ジャパン・コーマ・スケール〈JCS〉のIII(3桁)で表現される意識レベルはどれか。

1. 意識清明の状態

2. 刺激すると覚醒する状態

3. 刺激しても覚醒しない状態

4. 刺激しなくても覚醒している状態

〔問題 37〕 最も緊急性の高い不整脈はどれか。

1. 心房細動(atrial fibrillation)

2. 心室細動(ventricular fibrillation)

3. 心房性期外収縮(atrial premature contraction)

4. I度房室ブロック(first degree atrioventricular )

〔問題 38〕 浮腫の原因となるのはどれか。

1. 膠質浸透圧の上昇

2. リンパ還流の不全

3. 毛細血管内圧の低下

4. 毛細血管透過性の低下

〔問題 39〕 狭心症発作時に舌下投与するのはどれか。

1. ヘパリン

2. ジゴキシン

3. アドレナリン

4. ニトログリセリン

〔問題 40〕 緑内障患者への投与が禁忌なのはどれか。

1. コデイン

2. アスピリン

3. アトロピン

4. フェニトイン

〔問題 41〕 看護師が行う看護過程で適切なのはどれか。

1. 問題解決思考である。

2. 医師の指示の下で計画を立てる。

3. 看護師の価値に基づいてゴールを設定する。

4. アセスメント,計画立案,評価の3段階で構成される。

〔問題 42〕 成人のグリセリン浣腸で肛門に挿入するチューブの深さはどれか。

1. 2cm

2. 5cm

3. 12cm

4. 15cm

〔問題 43〕 右前腕に持続点滴をしている患者の寝衣交換で適切なのはどれか。

1. 左袖から脱ぎ,右袖から着る。

2. 左袖から脱ぎ,左袖から着る。

3. 右袖から脱ぎ,左袖から着る。

4. 右袖から脱ぎ,右袖から着る。

〔問題 44〕 転倒・転落の危険性が高い成人の入院患者に看護師が行う対応で正しいのはどれか。

1. 夜間はおむつを使用する。

2. 履物はスリッパを使用する。

3. 離床センサーの使用は控える。

4. 端座位時に足底が床につくベッドの高さにする。

〔問題 45〕 中心静脈から投与しなければならないのはどれか。

1. 脂肪乳剤

2. 生理食塩液

3. 5%ブドウ糖液

4. 高カロリー輸液

〔問題 46〕 赤色のトリアージタグが意味するのはどれか。

1. 死亡群

2. 保留群

3. 最優先治療群

4. 待機的治療群

〔問題 47〕 温罨法の作用で正しいのはどれか。

1. 平滑筋が緊張する。

2. 局所の血管が収縮する。

3. 還流血流量が減少する。

4. 痛覚神経の興奮を鎮静する。

〔問題 48〕 体温調節中枢があるのはどれか。

1. 橋

2. 延髄

3. 小脳

4. 大脳皮質

5. 視床下部

〔問題 49〕 腎機能を示す血液検査項目はどれか。

1. 中性脂肪

2. ビリルビン

3. AST〈GOT〉

4. クレアチニン

5. LDLコレステロール