こんにちは、講師のサキです。

今回は、細胞内と細胞外の水分量を調節に大事な血漿浸透圧について解説します。

血漿浸透圧を理解する上で大切なのは、半透膜を介した浸透と溶液の拡散を理解することが重要です。

順番に説明していきます。

浸透圧と半透膜の関係

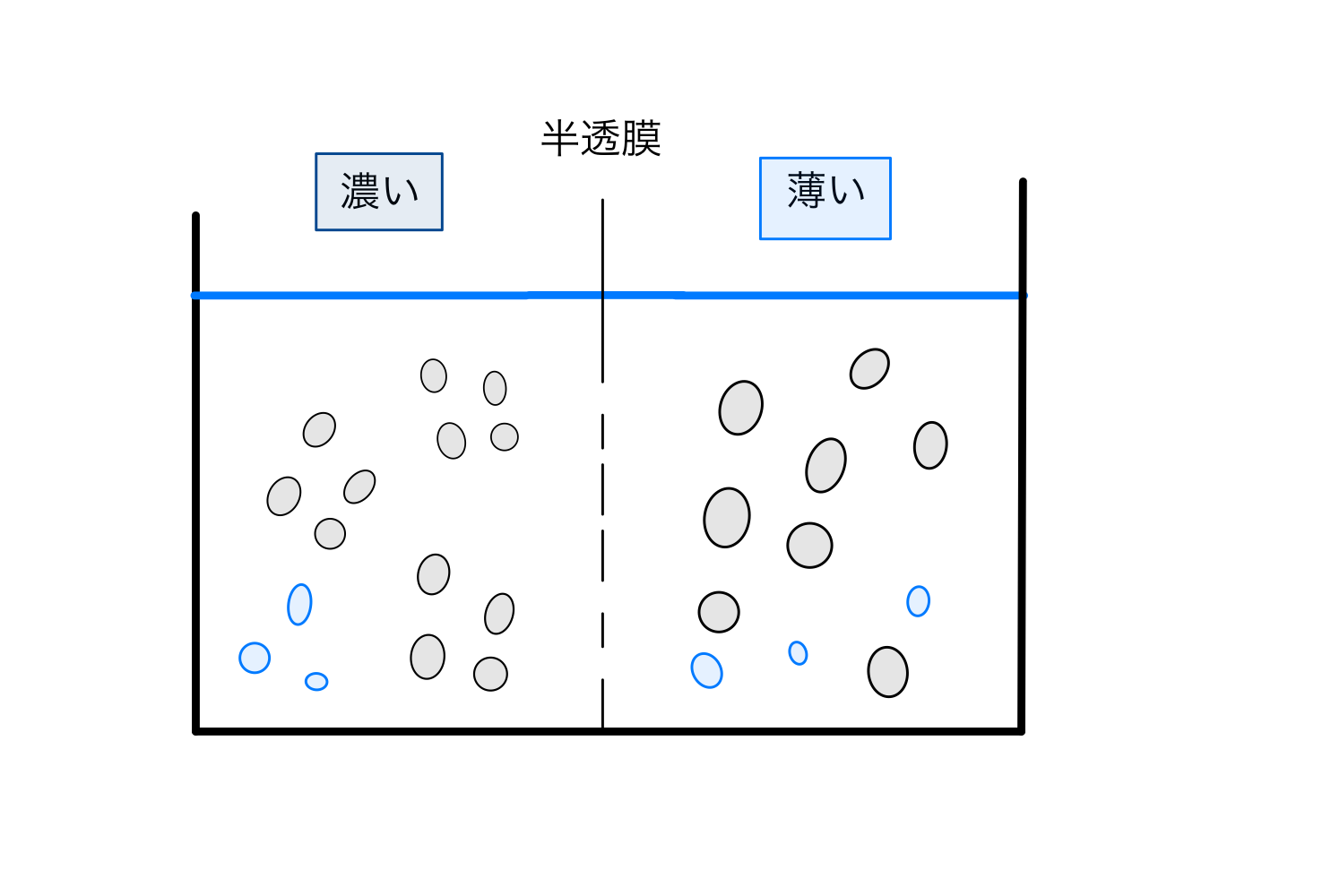

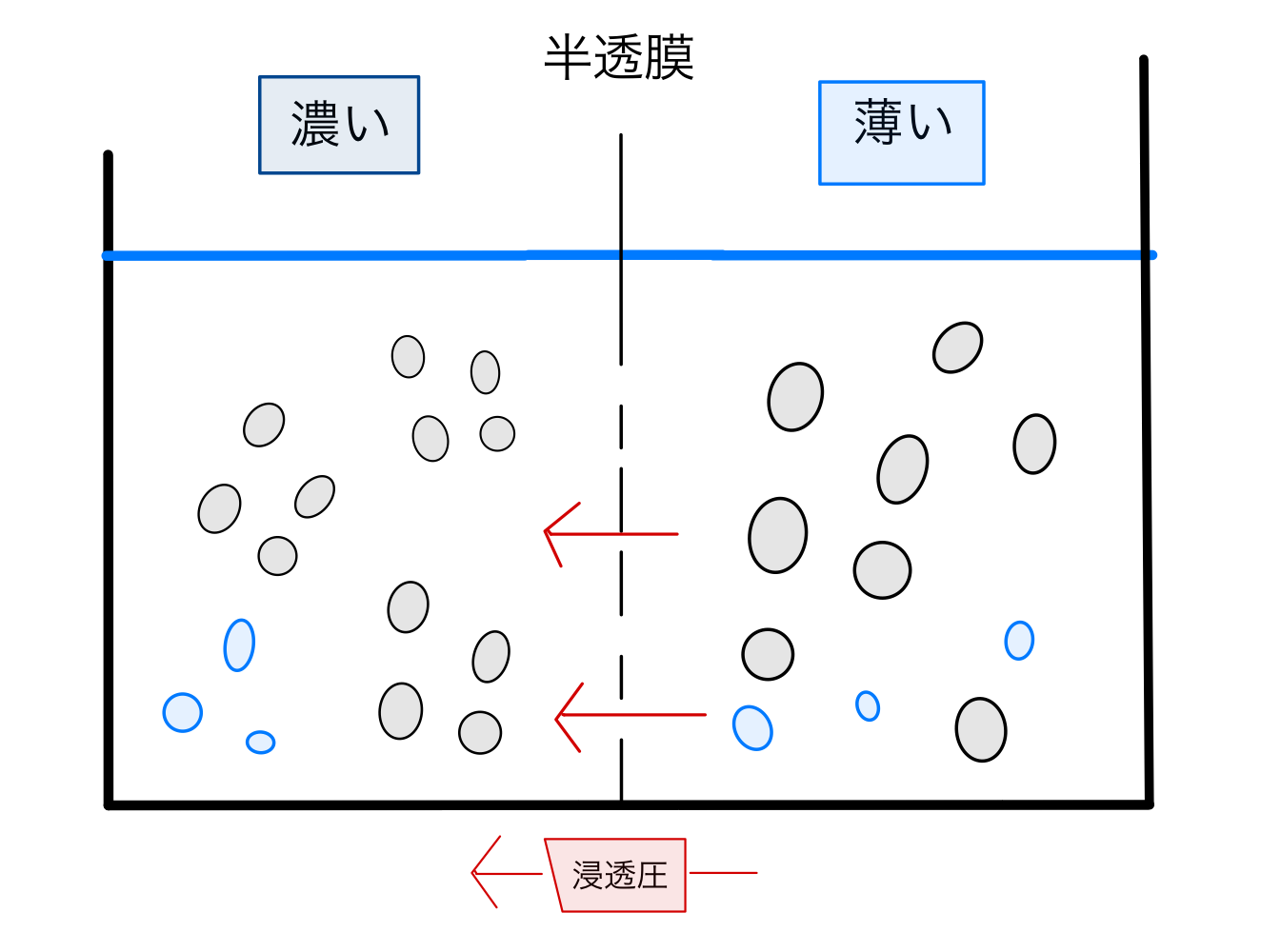

浸透圧といえば、半透膜を隔てて、2種類の濃度の異なる溶液を放置する絵を思い浮かべるかと思います。

何故、半透膜の勉強をするのかというと、血管や細胞壁は半透膜でできており、半透膜の原理を理解しておくことが、細胞内外の水分の移動を理解することにつながるからです。

この半透膜で隔てた2種類の濃度の違う溶液が、どのように混ざり合うのかを理解することが非常に大事になります。

半透膜の原理と溶液の拡散

①半透膜の原理:半透膜は分子の小さい物質(溶媒など)は通すが、分子の大きい物質(溶質)は通さないという性質を持ちます。

②拡散:液体に溶けている物質は、濃度の低い方から高い方へ流れる性質を持つ。

①②の性質により、浸透圧は生じますので、必ず覚えておいてください。

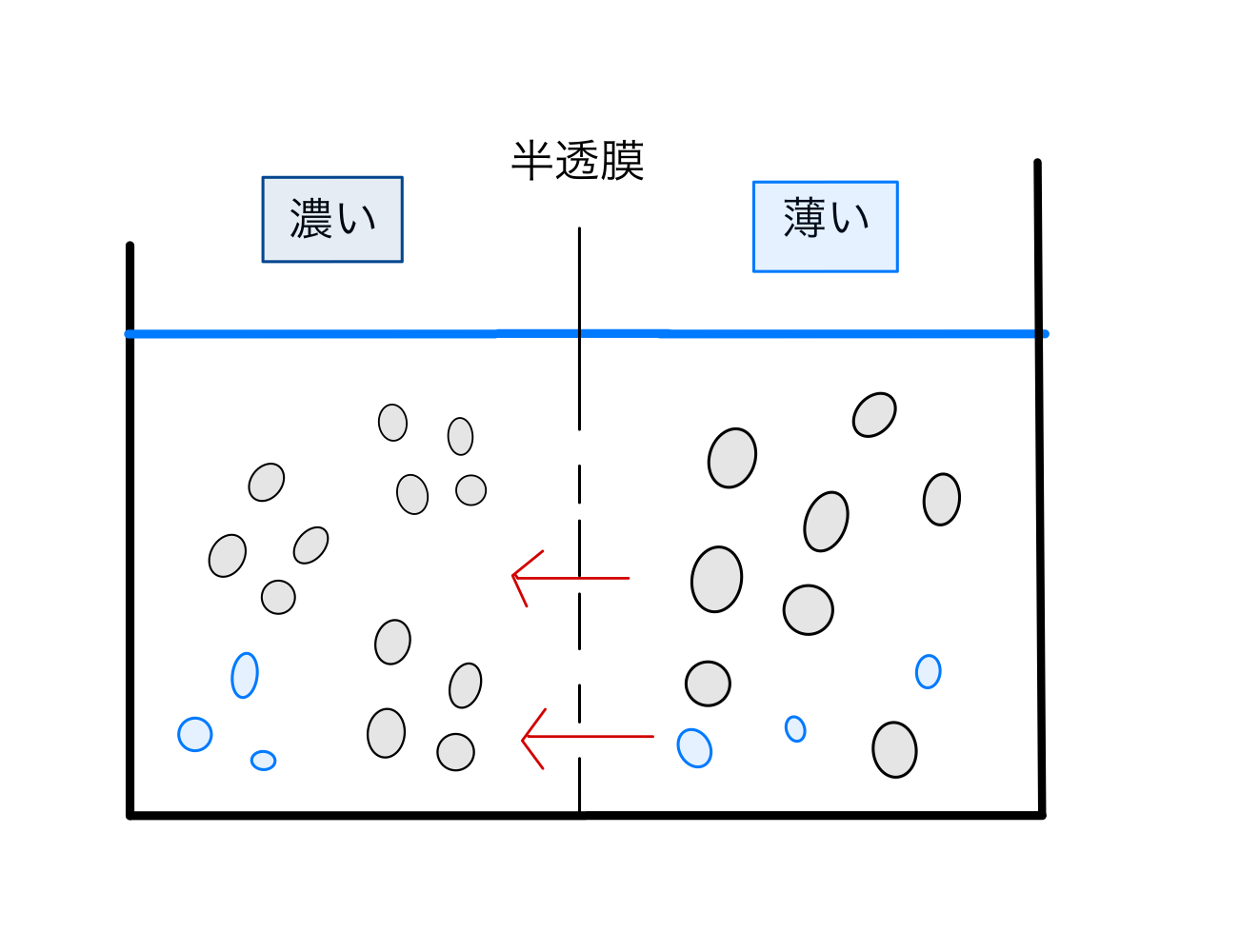

では、半透膜を隔てて2種類の濃度の異なる溶液を放置すると、どうなるのかを考えます。

②の性質により、濃度の高い方へ溶液は流れ濃度を均一にしようとします。

①の性質により、半透膜を通って、濃度の高い方に移動できるのは、溶媒(水分子など)になります。

半透膜で隔てた濃度の違う2種類の溶液を放置すると・・

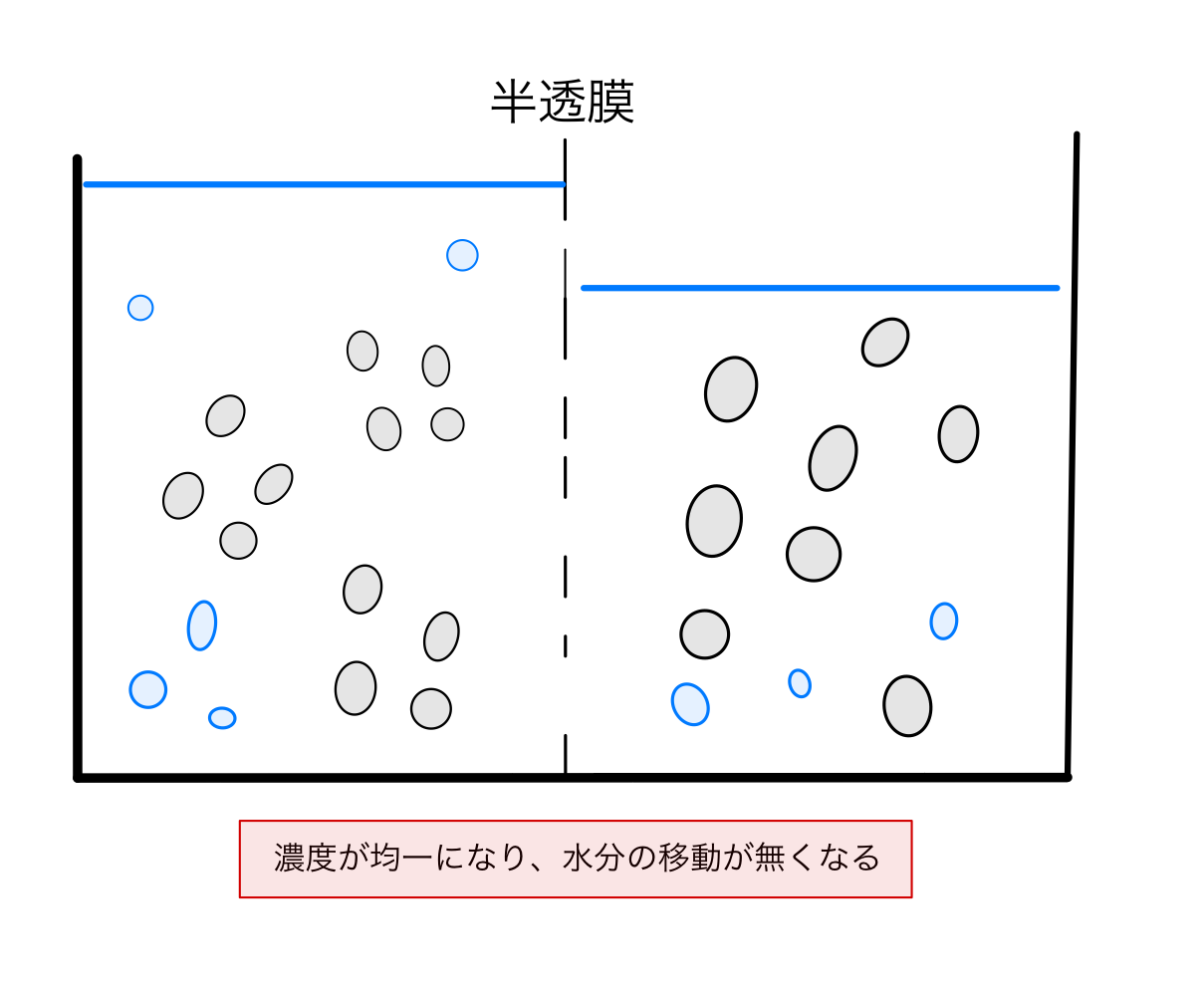

濃度の低い溶液の溶媒(水分子など)が、濃度の高い溶液に流れ込むことで濃度を低下させ、半透膜が隔てている2種類の溶液の濃度を均一にします。

結果、濃度の高い溶液の方の水分が多くなるため、液面が高くなります。

この濃度の低い方から濃度の高い方へ、水が流れようとする圧力(浸透する力)のことを浸透圧といいます。(図中の赤矢印)

血漿浸透圧とは

血漿の浸透圧は285mOsm/Lに保持されています。

血漿の浸透圧を決めるのは、細胞外液の90%を占めるNa+イオンの濃度になります。

【ポイント】

◉Na+イオン濃度が高くなる=血漿の浸透圧が高くなる=細胞内から細胞外へ水分が流れる

◉Na+イオン濃度が低くなる=血漿の浸透圧が低くなる=細胞外から細胞内へ水分が流れる

Na+イオン濃度が高くなる=血漿浸透圧が高くなる原因

脱水、塩分の多い食事を摂取した場合などに起こりやすいです。

汗をかくことで、細胞外にある水分が外に排出されたり、塩分の多い食事を摂取して、細胞外にNa+が増えた場合に、血漿浸透圧は高くなります。

血漿浸透圧が高くなると、細胞内から細胞外へ水分が流れ込むため、細胞内が脱水になってしまいます。

そのため、血漿浸透圧を低くしよう(ホメオスタシスを維持しよう)として、身体は以下のような反応をします。

①細胞内の水が減少するため、口渇を感じて、水分を摂取を促します。

②抗利尿ホルモン(バソプレシン)を分泌し、腎臓の集合管において、水の再吸収を促進し、細胞外の水分を増やそうとします。

血漿浸透圧を低下させるために、血漿中のNa+濃度を下げようと、水分を取り入れようと反応します。

血漿浸透圧が低くなる原因

大量に汗をかいた後に、水だけを摂取した場合などに起こりやすいです。

汗で血漿中のNa+を大量に失ったにも関わらず、水だけを飲んで水分を補給すると、血漿中のNa+濃度が下がり、血漿浸透圧が低下します。

すると、細胞外から細胞内へ水分が流入し、細胞内浮腫が生じます。

脳細胞に浮腫が生じてしまい、頭痛・嘔気・嘔吐などが出現しますが、これが低張性脱水(Na+欠乏性脱水)となります。

大量に汗をかいた時には、スポーツドリンクなど塩分などの電解質を含んだものを摂取することで、血漿浸透圧が低下せずに水分補給ができます。

まとめ

浸透圧とは、半透膜を隔てた2種類の溶液において、濃度の低い方から濃度の高い方へ、水が流れようとする圧力(浸透する力)のこと。

血漿の浸透圧を決めるのはNa+イオンの濃度。

脱水や塩分を多く摂取すると、血漿中のNa+イオン濃度が上がり、血漿浸透圧が上昇し、細胞内から細胞外へ(濃度の低い方から濃度の高い方へ)水が流れる。

血漿浸透圧の上昇に呼応して、バソプレシンが分泌されるのは、血漿に水分を再吸収したいからです。

逆に血漿浸透圧が低下すると、細胞外から細胞内へ水が流れるため、細胞内浮腫が生じます。

これは、Na+欠乏性脱水の理解につながる知識です。

血漿浸透圧を理解すると、身体における水分の調節機構が理解できるようになりますので、苦手意識を持たずに理解していきましょう。